Silvio Aman su Gilberto Isella

- 21 nov 2023

- Tempo di lettura: 6 min

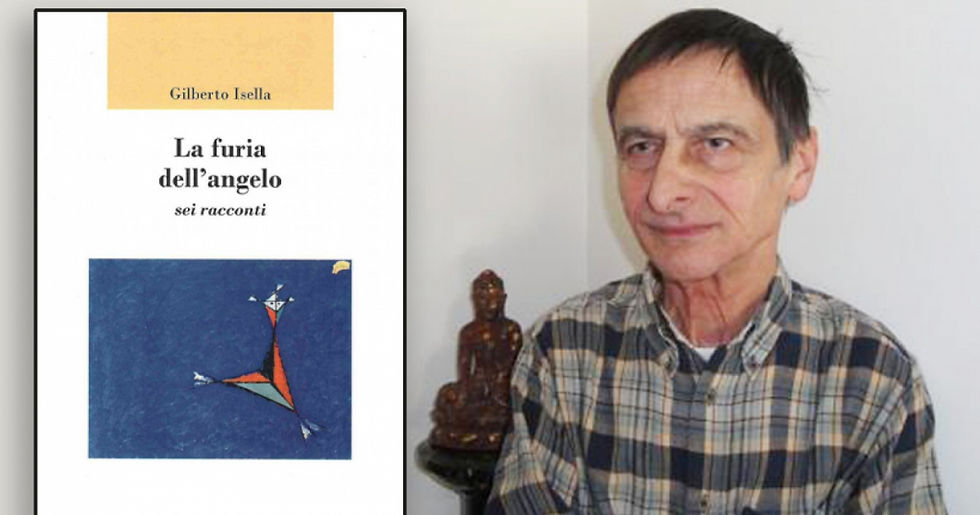

Gilberto Isella, La furia dell’angelo, Lugano, Giampiero Casagrande, 2023.

È qualcosa su un tavolo che vede,

di una forma la radice, come di questo frutto,

un fondo, l’angelo al centro di questa buccia,

guscio di Cuba, smeraldo con i ciuffi,

lui stesso, forse, l’x irriducibile

in fondo a un artificio immaginato,

suo abitante e narratore eletto.

The Necessary Angel

Wallace Stevens

Si tratta di sei racconti brevi ma intensi (preceduti da una nota in cui si cita L’angelo necessario di Massimo Cacciari, Klee e Licini) dove Isella ci offre un saggio delle sue formidabili capacità di pensiero e composizione. La lista completa dei racconti è così formata: La riconquista della casa, Nel segno di Eolo, Scale a parte, La mossa del rinoceronte, Cuffie deserte e Tempo libero alla corte di Ferrara. I più inquietanti fra loro li trovo in La mossa del rinoceronte e Cuffie deserte. Col primo avvertiamo una sensazione di smarrimento, poiché il cangiare delle varie inquadrature scuote dalle fondamenta ogni mezzo di afferrare chi siamo e da dove veniamo. Inoltre, non è dato comprendere se il personaggio principale sia parassitato dal succedersi delle scene metamorfiche o le produca lui stesso, tantomeno se la sua compagna Giovanna sia reale nel senso in cui si usa questo termine, o “il prodotto di un algoritmo”.

E se la donna che amo e forse mi corrisponde, la mia cara Giovanna, non fosse altro che il prodotto di un algoritmo? Peggio. Se si trattasse di un maschio, addirittura di un mio antenato? Nell’ora in cui tolgo la sordina agli umori e al sentire – di primo mattino – torna il rovello che ogni giorni mi strapazza […] Avverto dentro il mio ego colui che da tempi remotissimi sta tramando alle mie spalle. Si rifà vivo al risveglio. Promana, suppongo, da un cellulare ingovernabile, sotto forma di insidioso moto vibratorio. Dopo aver urticato per qualche istante l’immaginazione, la sua improbabile icona, per fortuna, precipita nel vuoto. Cosa senza contorni. Allora distendo la pelle della mente, tento di ridar colore alla mia presunta faccia ideale, sempre più infoschita. Quell’avo femmineo mi fa pensare a una maschera carnevalesca appiccicata al volto di un’età irredenta. Micidiali i suoi rimasugli, fatti di punte. Come se la volta celeste lasciasse pendere, nel mio foro interiore, piccole stallatiti corrose. Angeli le affileranno, magari, conferendovi brillìo. Ma da ignota cavità infera i demoni contraccambieranno con nere stalagmiti, spingendole verso l’alto. Mi raggelo, presagendo l’inevitabile cozzo.

Nel corso della narrazione assistiamo a un défilé di immagini oniriche, rispetto al mondo esterno, benché la vantaggiosa differenza finisca col dissolversi a causa di continue eccedenze e distorsioni volte a escludere qualsivoglia separazione fra esterno e interno (anche quando in stalattiti bianche e stalagmiti nere appare il ridotto dualismo dell’angelo e del demone, uno sintomo dell’altro) come del resto nulla permane in sé e per sé, o per via di gerarchiche ipostasi. Saremmo ancora fortunati, se vedessimo staccarsi e roteare dai quadri di Ieronimus Bosch le sue allucinate figure e non l’indefinita e proliferante iconicità di uno spaventoso metaverso che nel coinvolgere spazi e tempi esclude ogni punto stabile, ogni principio d’individuazione, proprio come se tutto fosse libero di tradire le leggi fisiche…

Il paesaggio è un intreccio di girandole multicolori. Forse il calco irriverente di un mandala tantrico, oppure un complicato caleidoscopio dove una certa figura ama esibirsi per motivi che lei sola conosce…

Mi sforzo di aggrapparmi al mobilio circostante, tenere i piedi saldi sul parquet. Ma presto i listelli si sfasciano, pavimento e arredo scivolano via, le pareti s’incurvano e la camera intera si affusola, trasformandosi progressivamente in uno sbalorditivo ponte che si avvita su se stesso, un ponte a spirale, dagli scatti felini.

Con il richiamo all’antenato animale, ci si potrebbe chiedere se questo ponte non rappresenti, appunto, la spirale di un ferino DNA…

Raccolgo una piuma bianca di condor, potrebbe trattarsi del rapace che mi ha guidato fin lì. Porta inciso un nome: Giovanna. Poi la piuma s’annerisce e si gonfia. Diventa via via un plico di molecole pronto ad annettersi, spinto dai morsi della fame, altri spezzoni di vita.

E infine tutto si incurva in un punto interrogativo che, accampandosi in cielo, andrà a dissolversi, ritengo, dietro i crinali e i cavalloni.

Qui potremmo anche supporre che la croce apparsa a Costantino con le parole in hoc signo vinces, si sia trasformata nel punto interrogativo da dove si sviluppa la catena delle incertezze inerente alla demoniaca molteplicità contro ogni rassicurante univolto, per cui crollerebbe anche l’idea dell’uomo fatto a immagine di Dio. Non per nulla in questa girandola dell’intelligenza artificiale riesce difficile distinguere l’umano dal ferino. Giovanna, che lavora presso la luganese Horn & Rhino Invest (i due nomi richiamano il rinoceronte) enuncia: “Non aver paura degli animali, sono i nostri avi provvidenziali”. Anche il misterioso oggetto che gli inservienti consegnano al protagonista, è uno “schermo-bestione” dalla cui finestra si legge “Rhinoceros, HRI” (acronimo dell’azienda, certo, ma anagrammando “rinoceronte” si ottiene, con INRI, quello del crocifisso) mentre appare anche la figura di un decapitato che come San Dionigi “tiene la propria testa tra le mani. Sul petto una scritta radiosa: “S. Iohannes.”

Santo o presunto tale, quella figura per me è donna. Risalta una macchia vagamente conica sulla fronte. Materica e robusta, immagino che possa attrarre a sé, come magica calamita, i numerosi corpi rappresentati nell’opera del Luini, compresi Cristo e i ladroni.

Il racconto si chiude, infatti, col sogno dell’anonimo eroe, il quale intende occupare “nel maxi-computer dell’affresco” di Bernardino Luini la croce del ladrone, ma a quel punto fa la scoperta “che un’ulteriore croce le sta accanto [in cui] scorge vagamente Giovanna e il suo temibile doppio, l’ungulato”.

Qua, come il lettore avrà modo di comprendere, si tratta di un texte plurielle, con le sue intertestualità, dove Isella joue au Texte e joue le Texte (Roland Barthes) come quando si dice “suona il violino” nel senso per cui anziché eseguire e descrivere, l’io narrante – e narrato – interpretata i segni o tenta di farlo, anche perché Giovanna-San Giovanni

tiene nascosta ogni notizia utile dentro quei maledetti apparecchi protetti da account, l’unica soddisfazione che mi concede sono fotografie del suo corpo stropicciato. Mai però che io ne scorga il contesto geografico, magari qualche strano albero, un’insegna, un cartello stradale o lo scorcio di una casa che mi ragguaglino su luoghi precisi.

Inoltre “sotto i portici di via Nassa”

c’è qualcosa nell’aria che disorienta. Non incontriamo persone, solo ologrammi che sembrano finiti lì per un misterioso convegno. Attraversano magari i nostri corpi?

E l’angelo dov’è? Esso irrompe sotto vari e insospettabili aspetti, ora del mappamondo che trasformato in sfera virale perlustra il vano (La riconquista della casa) ora di Eolo (cfr. Heine, Gli dèi in esilio) inaspettatamente intervenuto a disperdere ovunque il sacco-monumento delle foglie raccolte, forse indicando l’ekpyrosis come altro genere di protezione: non resterà nulla di nulla. Simile dissoluzione è la cifra costante del libro. In Cuffie deserte, attorno al fantasma della città di Sodoma “maledetta da Elohim” e dall’“immane archivio storico sepolto sotto dure rocce e sabbie” filtrano

echi di spedizioni e sanguinose battaglie, ribollimenti del cavalcare e battersi: ruote ittite e assire, frecce partiche, gagliardetti tolemaici e romani. L’antenna iperbolica s’attiva in ciascuno di noi. Ma non è che per pochi battiti di palpebra, poi il fantastico s’incancrenisce. Svaniscono chimere, voci e cuffie d’ascolto divorziano, rimangono acufeni indeterminati. Fuggifuggi degli incantesimi, tinte e suono omologati nel baulone del nulla.

Cuffie deserte si conclude, in corsivo, con questa onirica cauda:

Basso lumacume invischia le nostre affondanti calzature, afrore di mollusco attenta le zone alte del fortino corporeo, o quel che rimane di esso. Sentiamo il risucchio delle gambe nei calcagni, il cigolio cadenzato delle vertebre dorsali, nessuna delle quali sta ferma al suo posto. Squittio in sordina. Si formano intercapedini. Tra le vertebre passa un volo di pipistrelli, finché ci prende voglia arcana di separarci da noi stessi […] Il carro si arresta al limitare di una massa di organismi violacei, si svuota. Si svuota di noi, i felici.

Felici perché il nostro dissolversi, per quanto accumuli densi vapori e caligini, è corollario di vita. Fieri di trasformarci in riserva paludosa, biotopo dal volto capriolante.

I riferimenti a computer, ologrammi, metaverso e onirismo suggeriscono l’idea che noi si appartenga da sempre all’intelligenza artificiale di un misterioso Elohim, fors’anche ingegnere genetico. In quanto allo stile o alla maniera, la scrittura di Isella è ritmica, basata su frasi brevi in continui ed energetici décalages che non lasciano più spazio alle nuances, sostituite da irrefrenabili e angosciose metamorfosi.

Silvio Aman

Commenti