Poeta? No, grazie. - Sulla marginalità delle poesia

- almanacco

- 10 lug 2025

- Tempo di lettura: 11 min

Intervento di Giuseppe Carlo Airaghi del 7 giugno 2025 presso il Castello di Pozzolo Formigaro

Due anni fa ho aperto la prima giornata di “Poeta? No, grazie” con un intervento volutamente e forzatamente provocatorio, polemicamente in linea con il titolo dell’evento.

Avevo propinato al resto del gruppo organizzatore un testo di venti pagine, pagine livorose in cui mi scagliavo contro quelle che individuavo come le cause che hanno portato in Italia la poesia contemporanea alla sua condizione di marginale invisibilità:

i programmi scolastici respingenti, le “instagrampoem” da Baci Perugina, il “poetese” decorativo, la poesia dei piagnistei e dei sussurri al chiaror di luna, quella enigmistica, perduta nella propria ricerca e nei propri manierismi, la vanity press, i concorsifici.

Mentre pontificavo recitando la mia parte da provocatore, mettendo in mostra una visione sconsolata dello stato catacombale della poesia in Italia, sapevo bene di essere io quello non sufficientemente attrezzato, condizionato dai miei gusti discutibili e dalle mie vaste lacune, e sapevo bene che quello sfogo andava contro i miei principi democratici, di condivisione e di indulgenza, e sapevo bene che quelle venti pagine livorose erano il frutto delle mie frustrazioni.

Come conseguenza della consapevolezza di questi miei limiti, in un incontro successivo organizzato da Mauro Ferrari a Piovera, evitai di essere così polemico, convinto allora come oggi che il gesto della scrittura sia, in chiunque lo compia, la conseguenza di una passione e di una necessità verso cui è doveroso essere indulgenti e soprattutto rispettosi.

Fatta questa premessa, oggi desidero comunque tornare a indossare i panni del provocatore e recitare ancora la parte del poliziotto cattivo, nella speranza che i relatori che mi seguiranno indosseranno i panni di quelli buoni.

Tempo fa ho partecipato come relatore a un incontro intitolato “Arte e psiche”. Nella locandina, il mio correlatore era nominato sociologo, titolo ottenuto attraverso un percorso di studi e un riconoscimento ufficiale. Io, invece, venivo presentato come poeta, ma nessuna istituzione mi ha mai conferito questo titolo.

Aprii in questo modo la mia relazione: scrivere poesie non fa automaticamente di me un poeta, come cantare sotto la doccia non fa di me un cantante.

Continuai raccontando di un esperimento personale: quando parlo con persone esterne al mondo letterario, chiedo loro di nominare tre poeti e poetesse italiani viventi. Nessuno sa rispondere. Nessuno li conosce, nessuno li legge, nessuno compra i loro libri.

Successivamente parlai degli scaffali di poesia presenti nelle librerie delle grosse catene editoriali. Se vi prendeste la briga di cercarli tra le centinaia di scaffali presenti, scoprireste che sono più piccoli di quelli dedicati al giardinaggio o alla cucina.

Se nella nostra società è il mercato che detta la linea, le regole e le tendenze, questi piccoli scaffali rappresentano un paradigma.

Non possiamo criticare le scelte commerciali di queste grosse librerie, perché nel loro caso, in un’economia di mercato come la nostra, la questione è legata a un rapporto tra domanda e offerta deficitario.

Nessuno chiede libri di poesia perché la domanda di esplorazione del reale e di ciò che gli sta dietro è soddisfatta da altre offerte, forse più attuali, più attraenti o di più facile fruizione.

Rincarai la dose parlando delle tante case editrici a pagamento, delle autopubblicazioni, dei concorsifici in cui non si nega il lauro a nessuno, e dei programmi scolastici che non stimolano curiosità nei confronti della poesia: ci si sofferma per troppo tempo su versi scritti in una lingua che ai ragazzi rischia di apparire arcaica, respingente e anacronistica, e si trascura quasi del tutto la letteratura contemporanea, quella che potrebbe parlare in modo più diretto al loro bisogno di scoprire il mondo.

Di converso a una tale evidente scarsa propensione alla lettura di libri di poesia assistiamo paradossalmente a un’enorme produzione di testi poetici, o presunti tali.

Per dirla in parole povere: in tanti scrivono poesia, in pochi la leggono.

Studi di settore affermano che i lettori puri di poesia siano pochi o inesistenti; la poesia è letta essenzialmente da chi scrive poesie. Qualche malizioso azzarda l’ipotesi che siano più gli scrittori di poesia che i lettori: se ne dedurrebbe che molti scrivono senza avere letto.

La poesia è un oggetto, un manufatto di facile realizzazione, sovente frutto di una estemporanea reazione a un pensiero, una presunta originale illuminazione, un’emozione, un evento considerato significativo.

È un gesto artistico tra i più elementari, necessita di pochi e semplici strumenti che sono a disposizione di tutti: le parole e il desiderio di elaborare un pensiero, un’esperienza, un sentimento.

Borges afferma che chiunque, nella propria vita, è in grado di architettare un bel verso, sia in senso metaforico che letterale; ne consegue che chiunque, me compreso, si senta autorizzato a condividere i propri pensieri illuminanti. Con l’effetto karaoke che ne deriva.

Non è mia intenzione fare classifiche, né di prestigio né di difficoltà, tra le varie attività artistiche, ma ciò che mi pare evidente è che per suonare uno strumento sia necessario aver studiato perlomeno gli accordi, conoscere la posizione delle dita ed essersi esercitati molto; affrontare la scrittura di un romanzo richiede una progettualità, un'applicazione e un metodo che non sono richiesti per scrivere una manciata di poesie.

Un romanzo è frutto della messa in opera di un progetto più complesso, implica la realizzazione di un mondo, una cosmogonia.

Mentre per scrivere una poesia è sufficiente avere un minimo grado di alfabetizzazione, che perlomeno in Italia è garantito e agevolato, possedere la presunzione di avere un pensiero valido e non scontato da trasmettere agli altri, o perlomeno da bloccare su un foglio.

Questo fa sì che chiunque possa (chiariamoci: legittimamente e fortunatamente) scrivere poesie: per il desiderio di esprimere un sentimento, uno stato d’animo, un pensiero o anche solo per ingannare il tempo, per una sorta di catarsi, o di omaggio e di ricordo, per farsi bello con l’amato o l’amata.

Tutto legittimo.

Del resto si è sempre fatto così, ma in passato gran parte di questi scritti restava relegata nei cassetti; al contrario oggi, con l’avvento del web e l’utilizzo dei social (legittimo e positivo anch’esso), si può condividere e mostrare tutto e, non esistendo in poesia un canone condiviso né stilistico né contenutistico, qualsiasi testo che vada a capo prima della fine della pagina può e deve essere considerato poesia.

La poesia è una voce che, per esistere, necessita di orecchie che la accolgano e la ascoltino. Senza accoglienza, è una voce che si perde nel deserto, che esiste solo per sé stessa. Il che non è detto sia un male, se la voce basta a sé stessa. In questo deserto, tante voci si parlano addosso senza ascoltarsi, in un caotico karaoke poetico di cui, del resto, anch’io faccio parte integrante.

Ritengo che la poesia, come ogni altra forma d’arte, sia alla radice una maniera di comunicare, di rivolgersi al mondo. Siamo animali sociali e ciò che diciamo o scriviamo è rivolto a interlocutori, reali o immaginari che siano.

Scrivere è l’atto di osservare la realtà, di testimoniarla, interpretarne i segni, glorificarla e condannarla. Soprattutto, è l’atto di fare i conti con sé stessi e con la propria posizione nel mondo.

Posta in questi termini, rischia di apparire come un’attività solipsistica, che, tendendo all'eccessiva introspezione e soggettività, guarda soltanto al proprio ombelico. Forse è proprio così, soprattutto nel caso della poesia lirica, di gran lunga il genere più frequentato dai poeti nostrani, che ben rappresenta lo specchio della società individualista di cui facciamo parte.

Una celebre frase, attribuita di volta in volta a Edison o a Hemingway, recita: “La creazione artistica è composta per l’uno per cento da ispirazione e per il novantanove per cento da traspirazione”. Sono d’accordo: non è sufficiente l’illuminazione, l’idea iniziale, lo slancio, ma è necessario molto lavoro di aggiustamento, correzione, eliminazione e rifinitura.

Quella scintilla iniziale, quel quid indefinito, quell’uno per cento, è però fondamentale: sta alla base del processo creativo.

Questo attimo aurorale, epifanico, viene da alcuni paragonato al gesto di porsi in ascolto, di fare il vuoto per lasciarsi visitare e dettare dalla cosiddetta “musa”, da una voce che arriva dall’esterno della nostra coscienza. In questa affermazione non c’è nulla di mistico o sciamanico: forse ha più a che fare con la manifestazione dell’inconscio, se mi è concesso questo psicanalismo elementare.

La funzione della poesia, per me, è quella di essere presente, di raccontare, rappresentare l’esistenza, e soprattutto ciò che dell’esistente fatichiamo a vedere, accettare e comprendere, per abitudine, convenzione o disillusione. Può e deve essere una denuncia senza compromessi, può e deve usare un linguaggio irriverente e disturbante. Disturbare è una delle funzioni dell’arte: infilare il dito nella ferita, grattare la cicatrice nascosta per falso pudore o ipocrisia.

Sono consapevole che l’uso particolare della lingua distingua la poesia dalle altre forme letterarie, ma nel mio modo di intendere la scrittura, non è la lingua bensì l’occhio l’organo primario. La poesia è, per me, uno sguardo non addomesticato, un modo particolare di guardare le cose del mondo, di cogliere realtà e speculazione da prospettive inusuali ed eccentriche. Una visione peculiare che può esprimersi attraverso medium differenti — pittura, cinema, letteratura, musica — e che spalanca orizzonti inaspettati, produce e restituisce idee e immagini stupite, non conformi, marginali e conseguentemente emarginabili.

La poesia, intesa come componimento letterario, è un oggetto molto elementare, composto esclusivamente da parole. In queste parole vorrei che convergessero le immagini frutto della mia visione e la voce addestrata dal mio vocabolario personale, dal luogo e dal tempo in cui vivo. La lingua è, per me, conseguenza della visione e veicolo necessario per esprimerla. Se la poesia si limitasse a un lavoro sulla lingua, non sarebbe che un gioco di prestigio, un esercizio di stile, uno sfoggio di cultura o abilità enigmistica.

Ritengo che questa scelta estetica sia anche una scelta etica.

Credo che la poesia sia più del poeta, che sappia più cose di quante ne sappia il suo autore. Quando scrivo, spesso non so dove andrò a parare. Un’immagine o un verso iniziale aprono la strada: il testo si compone per associazioni, analogie, intuizioni improvvise. È un fluire, qualcosa che sale dall’inconscio, una scoperta che avviene prima per me e poi per chi legge. Anche se può sembrare retorico, credo che la poesia debba fluire senza che l’io la razionalizzi del tutto: è allora che può rivelare significati ulteriori, piani di lettura che neppure l’autore aveva previsto. La riflessione c’è, ma nasce scrivendo, non da un’elaborazione preordinata.

Penso che la poesia sia un’attività antisociale, per la sua sfrontata sincerità.

Dice ciò che nei rapporti quotidiani si tace per quieto vivere: il rimosso, l’indicibile, le verità scomode. Nei rapporti sociali si usano menzogne e luoghi comuni per rispetto e convivenza, ma nella poesia queste menzogne, anche quelle dette a sé stessi, non devono trovare spazio. È un luogo di confessione e perdono, in cui si riconoscono le proprie mancanze, si supera l’autoindulgenza e si mostra la propria vulnerabilità. Per questo la poesia è il luogo della verità, dello svelamento. Un luogo antisociale, sì, ma che si rivolge alla società con il desiderio di essere ascoltato e accettato. Ed è proprio questo che genera incomprensione, cortocircuiti, insoddisfazione.

Penso che tutto ciò che si scrive sia politico, perché veicola un pensiero e un modo di porsi nei confronti del mondo. Scrivere poesie, oggi, è un gesto politico e rivoluzionario, perché in una società dominata dal denaro e dall’utilità economica, dedicarsi a un’attività così antieconomica rivendica il valore di ciò che non ha prezzo.

Lo ammetto: correrò il rischio di apparire troppo critico o supponente, ma proprio la mia attrazione per la poesia mi porta a mal digerire alcune sue manifestazioni.

Pur riconoscendo che ognuno ha il diritto di esprimersi come preferisce, a volte non riesco a comprendere il senso di un verso, di una frase, o di un’intera poesia: non ne colgo la consecutio logica o visionaria, né riesco a capire in quale spazio evocativo si collochino le parole.

Mi sembra che certi accostamenti arbitrari, schizofrenici, vogliano risultare poetici solo perché bizzarri o complicati, come se la complicazione oscura fosse sinonimo di valore.

Ma temo che questi sperimentalismi esasperati, infrangendo i codici linguistici in modo estremo, finiscano per generare l’effetto opposto: una nostalgia per quei codici che si volevano superare.

Allo stesso modo, anche la retorica, i piagnistei, il sentimentalismo e la prosopopea di certi poeti che si cullano nei sussurri e nelle iperboli abusate, finendo per generare versi anacronistici nella pia intenzione di regalare messaggi di bellezza, allontanano i lettori dalla poesia.

Apro una parentesi, svestendo i panni del poliziotto cattivo: non pensiate che non abbia il dubbio di essere io quello che non riesce a capire.

È un dubbio più che legittimo, tanto da persuadermi di non essere all'altezza, di non essere sufficientemente preparato per giudicare opere altrui, condizionato come sono dai miei gusti discutibili e dalle mie lacune.

C’è una frase di Benedetto Croce che per me ha sempre suonato come sentenza; la frase recita così: “Fino a 18 anni tutti scrivono poesie. Dopo i 18 anni ci sono due categorie di persone che continuano a scriverle: i poeti e gli imbecilli.”

Questa sentenza mi ha inibito per anni, visto che non sapevo e ancora non so a quale delle due categorie appartengo.

Per molte persone, però, i due termini di paragone usati da Croce si confondono e si sovrappongono, tanto da risultare sinonimi.

Per molte persone il termine poeta è equiparabile a un personaggio bizzarro, inetto, inconcludente, un perditempo con la testa fra le nuvole, dedito a un’attività che non possiede alcun peso sociale né economico.

Per cercare delle pezze d'appoggio a questo mio ingiustificabile e rancoroso atteggiamento verso certe manifestazioni poetiche, mi affido alla elaborazione di riflessioni che ho sentito esprimere da Guido Mazzoni e che mi sento di sottoscrivere:

La poesia, oggi, ha perso il proprio mandato sociale: i poeti non sono più considerati autorevoli, non sono più chiamati ad argomentare pubblicamente. La poesia è diventata un genere troppo soggettivo ed egocentrico, spesso lontano dalla comunicazione quotidiana e difficile da comprendere.

Ogni autore, venuti meno i canoni e le forme metriche condivise, ricrea la propria soggettività, costruendo gruppi, bande, tribù, ognuna convinta di essere l’unica visione percorribile. Questo genera un elemento narcisistico che, in una società divisa in nicchie, finisce per disturbare il narcisismo degli altri.

Secondo Mazzoni, esistono tre principali tipologie di poesia.

La prima, predominante, è la poesia lirica: regressiva, istintiva, infantile, che esprime sentimenti e stupori attraverso l’“io”, dilatando i confini del proprio sé.

La seconda è la poesia troll, sabotatrice, disturbante, che rifiuta il linguaggio tradizionale, il senso comune e la comunicazione stessa.

La terza è la poesia pensiero, che usa il linguaggio in modo usuale, integra riflessione analitica e comunicazione razionale: una poesia adulta.

Queste tribù finiscono per delegittimarsi a vicenda, e anche quando lo fanno civilmente, resta il tentativo di affermare la validità oggettiva della propria soggettività.

Intanto la critica militante, rivoluzionaria e conseguentemente settaria soffia con vigore sul fuoco fatuo di queste contese relegate al margine del campo visivo dell’opinione pubblica.

Il fatto è che, dato quanto sia facile elaborare un testo poetico, molti si cimentano nella scrittura anche senza strumenti critici, sensibilità, gusto o talento.

Il paradosso è che quest'ultima tribù, priva di capacità critica, rischia di diventare la più popolata e caotica, un ecumenico karaoke dove il rumore di fondo confonde e sommerge le voci valide. Insomma, mentre le tribù che posseggono una soggettività critica matura e dialettica si combattono tra loro, la tribù della poesia karaoke prende inconsapevolmente il sopravvento, contrabbandando dei banali pensieri sentimentali, moralistici ed emozionali per poesia.

Mazzoni chiude constatando un dato di fatto: la poesia svolge un ruolo marginale nella società italiana, relegata agli addetti ai lavori. I poeti si leggono, si accarezzano, si rincuorano tra loro, come vestali in un tempio andato deserto.

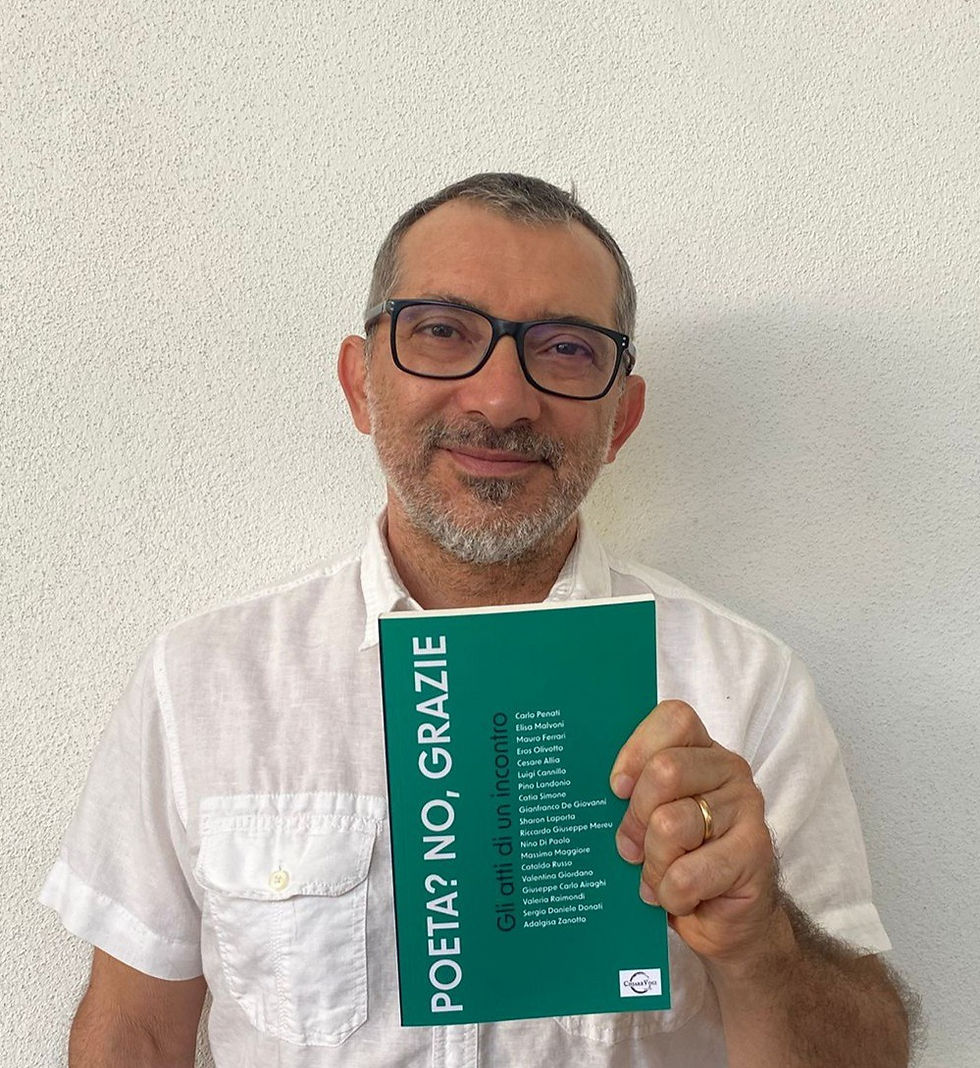

Giuseppe Carlo Airaghi è nato a Legnano (MI) nel 1966. Vive a Barbaiana di Lainate (MI). Per decenni ha tenuto i propri testi nei cassetti della scrivania fino a al momento in cui ha perduto ogni pudore; da allora, esagerando, ha pubblicato le raccolte di poesia: "I quaderni dell’aspettativa” (Italic Pequod 2019 - ChiareVoci 2024),“Quello che ancora restava da dire” (Fara Editore 2020, vincitore Premio Vito Moretti 2023 e Premio Leopold Senghor 2024),“La somma imperfetta delle parti" (Ladolfi Editore 2021), il poemetto “Monologo dell’angelo caduto" (Fara Editore 2022, vincitore Premio Città di Arcore 2022),“Ora che tutto mi appare più chiaro” (puntoacapo Editrice 2023, vincitore Premio inediti Lago Gerundo)

il monologo per voce recitante "L'insonnia di Persefone" (Il Convivio Editore 2024) e il romanzo “I sorrisi fraintesi dei ballerini” (Fara Editore 2021). Ha curato l’antologia “Ogni sguardo su Milano” (ChiareVoci Edizioni 2024). È componente del gruppo “Officine letterarie - Poesia 33” che si prefigge lo scopo di organizzare eventi dedicati alla condivisione della poesia. Nel 2024 ha fondato la casa editrice "ChiareVoci Edizioni"

Commenti